こんにちは、サステナブルライターの山下です。

食品ロスの削減の推進に関する法律(食品ロス削減推進法)では、10月を「食品ロス削減月間」、10月30日を「食品ロス削減の日」と定めています。

そこで今回は、全国の自治体が食品ロスを減らすためにどのようなことに取り組んでいるのかご紹介します。

食品ロスの現状

はじめに、日本では1年間にどれくらいの食品ロスが発生しているのか、あらためて振り返ります。

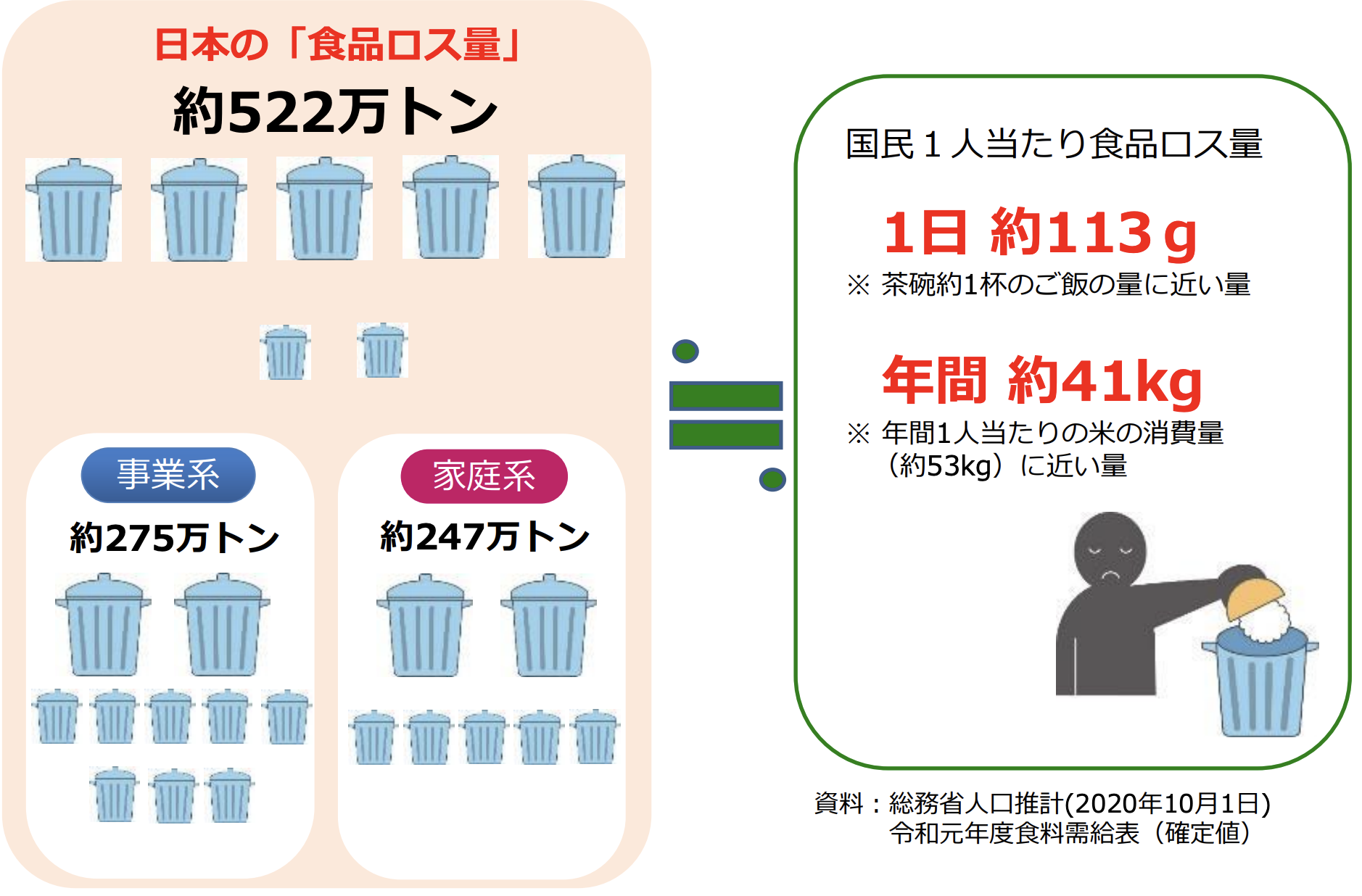

農林水産省によると、2020年度の食品ロス量は全国で約522万トン。

これは、推計を始めた2012年度以降でもっとも少ない値でしかし、これを国民一人当たりに換算すると約113グラム、つまり、お茶碗1杯分の食品を毎日捨てていることになるのです。

(出典:農林水産省)

一方で、日本は食料の多くを海外に頼っています。

どれくらいの食料を自国で生産できているのかという指標である「食料自給率」は、2021年度には生産額ベースで63%、カロリーベースで38%となっています。

つまり、私たちがとっているカロリーの6割以上が海外からの食料ということ。

私たちは今、海外から多くの食料を輸入しながら、それをすべて食べ切らずに捨ててしまっているのです。

食料を輸入するには、輸送や保管、物流などに多くのエネルギーを必要とします。

食品ロスとは、このように関連したエネルギーも無駄にしてしまっていることにほかならないのです。

これは考えれば考えるほど、もったいないことではないでしょうか。

(参考:農林水産省『食品ロス量が推計開始以来、最少になりました』

『日本の食料自給率』)

地方自治体の食品ロスの取り組み7選

こうした現状を変えるため、日本でもさまざまな食品ロス削減の取り組みが

行われているところです。

民間企業の間では、食品ロスを減らすための新サービスなどが続々と登場していますが、今回は、行政を担う全国の地方自治体ではどのような取り組みが進んでいるのかにスポットを当てます。

食品ロスに取り組む都道府県や市町村は多くありますが、その中から代表的な7つの取り組みを抜粋してご紹介します。

(1)食べきり運動

「おいしい食べ物を適量で残さず食べ切る運動」

家庭だけでなく、外食や買い物の際の食べきりを呼びかけています。

食べきり運動に取り組む店舗を登録する「食べきり運動協力店制度」を行っている自治体もあります。

北海道では、2016年度から「どさんこ愛食食べきり運動」を行っています。

家庭向けには、以下の【家庭5箇条】を普及啓発することで、食品ロスの発生を抑えるよう努めています。

【家庭5箇条】

① 買いすぎない ★ お出かけ前に冷蔵庫確認

② 作りすぎない ★ 残ったらリメイク・冷凍保存

③ むきすぎない ★ 野菜の茎や皮も有効活用

④ 捨てすぎない ★ 賞味期限を正しく理解

⑤ 「もったいない」「ありがとう」を大切に

(2)フードバンク

安全に食べられるのに、包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で流通しない食品を企業などから寄付してもらい、必要としている人や子ども食堂などに無償で提供する活動。

三重県では、2021年度から食品を提供する事業者とフードバンク団体などの団体とをWEB上でマッチングする食品提供システム「みえ〜る」を運用しています。

2022年1月末現在、システムの参加者は48団体、118回のマッチングが行われ、約3.5トンの規格外食品や更新後の災害用備蓄食品が提供されたということです。

(3)フードドライブ

家庭で眠っている未利用の食品を持ち寄り、食品を必要としている人や子ども食堂、福祉施設などに寄付する活動。

さいたま市では2020年度から、家庭で余った食品を特定非営利法人を通して回収し、地域の福祉施設などに寄付しています。

食品を寄付すると、さいたま市独自の「地域ポイント」をゲットすることができ、家庭にとってのインセンティブになっているとのことです。

(4)3きり運動・生ごみ削減

3きり運動とは「1.使いきり、2.食べきり、3.水きり」を推進する運動のこと。

ほかにも、生ごみを削減するための「段ボールコンポスト」などによる生ごみの堆肥化も含まれます。

小田原市では、2010年度から生ごみの堆肥化を推進する事業である「生(いき)ごみ小田原プロジェクト」に取り組んでいます。

これは、希望する家庭に段ボールコンポストキットを無料で配布し、登録から1年間は基材も無料で提供するというもの。

2022年1月末、登録世帯は6,345世帯にのぼり、目標の8,000世帯まであと少しとなっています。

(5)子どもたちへの啓発・教育

自治体の職員などが園や学校に出向いて行う「出前講座」や社会見学など、子どもたち向けの啓発活動。

子どもたちが保護者に話をすることで、家庭全体への啓発効果も期待できます。

岩手県では毎年9月頃、岩手県3R推進キャラクターの「エコロル」が保育園などを訪問して、3R(リデュース・リユース・リサイクル)について知ってもらう事業を開催しています。

子どもたちは、エコロルと一緒にダンスや写真撮影を楽しみながら、3Rについて学ぶことができます。

(6)食品ロス実態調査

食品ロスを削減する第一歩として、住民へのモニター調査や飲食店などと共同で行う調査を実施している自治体もあります。

栃木県では2019年度、モデル市町を選定して家庭における食品ロスの発生について調査を行いました。

ほかに、京都市や神戸市なども食品ロスの実態調査を行っています。

(7)エコ・クッキング

市民向けに野菜の使いきりや残り物のアレンジ料理など、食材をおいしく使いきるための教室を開催します。

こうした教室に参加し家庭でも実践してもらうことで、家庭の食品ロス削減を目指します。

美濃加茂市では2017年度から、家庭で不要になりそうな食品を持ち寄り、食品を上手に使いきる方法を学ぶ料理教室を開催しています。

普段とは違った調理方法を学び、品を美味しく使いきるヒントを得ることができます。

参加後のアンケートでは毎回、満足度の高い人気のイベントになっているようです。

(参考:全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

『食品ロス削減のための自治体施策集』)

まとめ

全国の自治体では、食品ロス削減のためにさまざまな取り組みが行われていることがわかりましたね。

筆者は、美濃加茂市の食材持ち寄りの料理教室がとても面白いと感じました。

自分が普段しないようなレシピを学ぶことができ、食品ロスも削減できるということで、まさに一石二鳥ではないでしょうか。

食品ロスは、とても重要な問題であると同時に、複雑な問題でもあります。

解決するには、さまざまな角度からアプローチする必要があります。

今後も、ここでご紹介した取り組みのように、多様な食品ロス削減のアクションが引き続き増えていくことを願っています。

----------------------------

ロスゼロは、食品加工メーカーで様々な原因によって発生する

食品ロス予備軍を直接消費者や企業につなげ

食品ロス(フードロス)の削減を目指す通販サイトです。

日本に溢れる「もったいない」を

ネット通販を通じ、より気軽に、よりポジティブに削減し、

次の笑顔へつなげる取り組みを行っています。

また、ロスゼロはSDGs12番「つくる責任・つかう責任」を

メインとして取り組んでいます。