こんにちは、サステナブルライターの山下です。

現在、世界では、毎年13億トンものフードロスが生まれており、

全食料生産量の3分の1に相当する量です。

日本国内で発生する食品ロスは、年間523万トン。(出典:農林水産省『令和3年度最新の食品ロス量は523万トン、事業系では279万トンに』)

国民1人あたりお茶碗1杯の食料を、毎日捨てているのです。

この深刻なフードロスについて、今回は加工・輸送という視点で考えてみましょう。

ふだん私たちが目にすることは少ないですが、大切な役割をもっています。

加工や輸送のプロセスで生まれるフードロスについて、わかりやすくお伝えします。

食品製造業による食品ロスは全体の2割

(Photo by Obi Onyeador on Unsplash)

日本の年間523万トンの食品ロスうち、家庭をのぞいた「事業系」の食品ロスは279万トンです。

「事業系」とは食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業の4部門を指します。

食品製造業は、お肉や野菜などの原材料を食べやすく加工し、食料品や飲料をつくる工場(メーカー)をイメージしてください。

食品卸売業は、メーカーとスーパーやレストランなどの間で、食料品の橋渡しを行うパイプ役です。

食品小売業には、私たちの身近なスーパーマーケットが含まれます。

最近では、ホームセンターやドラッグストア、通販サイトなど新しい販売形態も増えています。

外食産業は、みなさんご存知のレストランや食堂、カフェなどのことです。

加工という視点で考えると、食品製造業がその役割を担っています。

食品製造業から発生するフードロスは、年間121万トン。

事業系フードロスの39%を占め、もっとも多い発生部門です。

一方、食品を運び届ける輸送手段は97%がトラックなどによる自動車の輸送です。

荷物の積み降ろし作業が人の手によるものであったり、1,000km以上もの長距離を20時間かけて移動したりすることもあります。

トラックの運転手が高齢化や長時間労働のために人手不足になるなど、いろいろな問題も発生しています。

そのため、国は2019年11月から「食品流通合理化検討会」を設置し、問題の解決に向けて議論をはじめました。

この議論が進めば、輸送によるフードロスの発生量やそれを減らすための方策などが明らかになるはずです。

(出典:農林水産省『食品等の流通の合理化について』)

フードロス削減のカギ「3分の1ルール」の見直し

(Alexas_FotosによるPixabayからの画像)

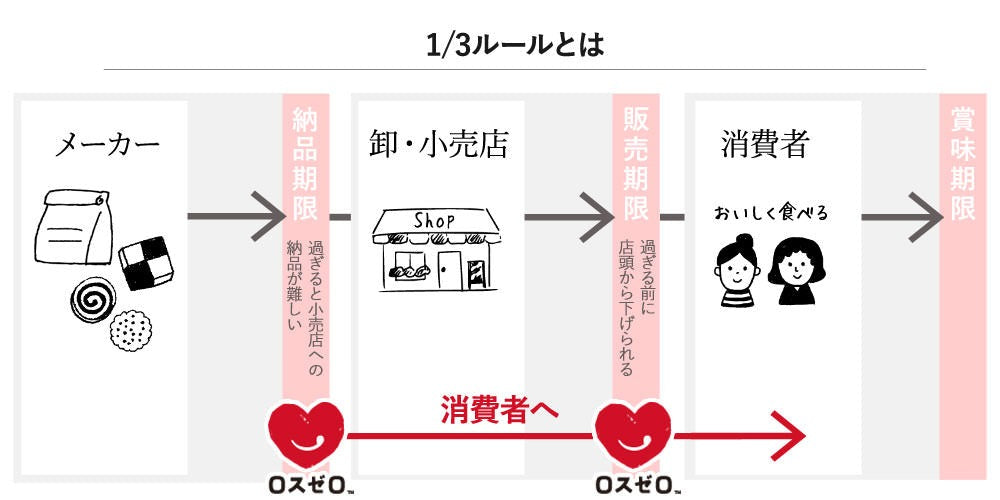

食品の流通において、フードロス発生の大きなカギをにぎるのが

「3分の1ルール」。

3分の1ルールとは、賞味期間の3分の1以内を小売店舗への納品期限とする商習慣です。

たとえば、賞味期限が6ヶ月後であれば、残り4ヶ月を切った商品は納品できません。

これは法律や規則ではなく、これまで食品業界が自主的に行ってきた慣例です。

海外にも「3分の1ルール」はあるのか?

アメリカは2分の1ルール、イギリスは4分の3ルールです。

先ほどの6ヶ月の例で考えると、アメリカは残り3ヶ月まで、イギリスは残り1.5ヶ月まで納品が認められます。

日本の3分の1ルールは、国際的にみても期限が短いといえるでしょう。

そのため、納品期限の3分の1ルールを緩和しようとする取り組みが広がっています。

国では、清涼飲料、賞味期限が180日以上のお菓子、カップめんの納品期限緩和を推奨しています。

現在、94の食品小売事業者がこれに応え、納品期限の緩和を実施あるいは予定しています。

大手の総合スーパーでは3分の1ルールではなく、2分の1ルールに切り替えるところも出てきました。

これに加えて「賞味期限の年月表示化」「賞味期限の延長」にも取り組み、いろいろなアプローチで食品ロスの削減をすすめているところです。

(出典:農林水産省『食品等の流通の合理化について』)

日本とアメリカの商習慣の違いは?

(Photo by Kaboompics .com from Pexels)

日本の食品業界の商習慣のなかには、ほかにもフードロスの発生と関連の深いものがあります。

例えば、欠品を防ぐための過剰在庫や注文の翌日・当日に納品する短リードタイム、外箱の段ボールが傷ついたという理由での受け取り拒否や返品などです。

国の食品流通合理化検討会では、日本とアメリカでこうした商習慣にどのような違いがあるかについて調査を行っています。

欠品の防止については、アメリカでは欠品に対しペナルティを課す卸売業者や小売業者が多いという結果でした。

ペナルティは商品代金の数%から10%と、あまり高い水準ではないようです。

短リードタイムは、アメリカの国土の広さとも関係するため実施されていません。

注文から商品を納めるまでのリードタイムは、短くても5営業日、長い事業者では15営業日という回答もありました。

また、外箱の傷による返品については非常に寛容であると報告されています。

小売業者によると、中身の商品に問題がなければ受け取る、返品には時間がかかるため避けているといった回答が目立ちました。

もちろん、日本と海外では文化や地理的な条件などが大きく異なります。

すべてを同じものさしで測ることは難しいですが、参考にすべき点もあるのではないでしょうか。

(出典:農林水産省『令和元年度日本と海外における食料品の流通・ 加工実態の比較調査委託事業報告書』)

まとめ

(Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash)

(Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash)

流通とひと言にいっても、その中身を見ると食品ロス対策の進み具合には大きなばらつきがあります。

フードロスと深く関係する別の原因もあり、問題が複雑になっているケースも見受けられました。

私たちにできることは、いまの便利な暮らしが多くの人の努力によって支えられているものだと改めて認識することではないでしょうか。

24時間営業しているお店があるということは、夜中も商品を運んでくれているドライバーがいるということ。

注文した商品が翌日に届くということは、十分な在庫と流通のシステムが整備されているということ。

これからは、便利さを追い求めるあまり「もったいない」を生み出していないか、私たち消費者が気をつける番かもしれません。

限りある資源を分け合っていくために、本当に大切なものを見極めるようにしたいですね。

食品ロス削減サブスク「ロスゼロ不定期便」では、3分の1ルール等の理由で食品ロス予備軍になった食品をおトクにお届けしています。

「食品ロスを解決しよう」なんて言われると、少し気が重たくなりますが、このサブスクリプションならおトクに楽しく食品ロス削減に貢献することができますよ。

合わせて読みたい

- 国連が世界初の食品ロスのレポートを発表! 明らかになった驚きの事実とは?

- 国連の補助機関であるUNEP(国連環境計画)が、初の世界の食品ロスに関するレポートを発行しました。レポートでは、これまで常識だと思われていた“あること”が間違いだったと判明しました。果たして、レポートが明らかにしたこととは何だったのでしょうか?

ロスゼロとは?

- フードロス削減、楽しい挑戦にしよう!

- 通販サイト「ロスゼロ」では、様々な理由で行先を失くした「フードロス予備軍」を、その背景やつくり手の想いと共に、たのしく届けています。